合格者の声

準1級合格!石巻で水産加工に従事する若き挑戦者に聞く

24年のオンライン受検で、全国72位(295人中 74点)で準1級合格を果たした水産都市・宮城県石巻市で水産加工に携わる小川凛 (りん) さん (27歳) にお話をうかがいました。

まずは、ご感想を。

悔しい気持ちと嬉しい気持ちが半分ずつですね。

1級に合格するために勉強していたので、達成できず少し残念な気持ちがあります。

しかし、昨年も1級を受検したのですがその時は準1級にも届かず、今回はそこに届くことができて嬉しいです。

三重県桑名市に生まれ、高校卒業までは実家にいました。

そのあとは当時はやっていた荒川弘先生の『銀の匙』という漫画に深く影響を受け、牛を育てたい!という思いで北海道にある大志を抱きがちな大学へ進学しました。社会の先生になりたいと思っていたので文学部を選びました。結果的に牛は育てられなかったのですが、鶏を家の中で飼育する大学生活を送っていました。

水産業に興味を持ったのは「食品ロス」で、現場ではどうなっているのか?を知るために自分でフィールドワークを行った際に、漁師さんをはじめとするたくさんの方々にお世話になったことがきっかけとなり、結果的に新卒で石巻の水産加工会社に入ることになりました。

25年3月現在、まる3年間働かせてもらい、これからは地域のまちづくりをする仕事を行う予定です。

北海道むかわ漁協にて

水産加工会社に入った理由としては、産地加工には可能性があると思ったからです。大学時代にいろんな現場を見させてもらう中で魚種変化が激しい中、前浜で水揚げされるものを加工するオペレーションをつくることが出来たら、産地にも可能性があると考えていました。

というのは表向きの理由で、本当の理由は「たまたま」です。自分自身、就職活動を真面目に行っておらず、どうにかなるだろう!と思っていたら気がついたら世の中の就活はほとんど終わっているような状況でした。そんな中、「水産現場の仕事」「一緒に働く人」の2点に絞って周りの人達に紹介をお願いしていた中、石巻の今の会社にお声をかけていただいたというのが本当の理由です (笑)。

2023年3月12日放送のNHKスペシャル

「震災12年復興の地図― "希望の芽" を探して―」で取材される

自分が行っていた業務としては営業、仕入れ、加工、広報、採用とさまざまでした。

朝6時に石巻の市場へ行き、今日の水揚げを確認して仕入れを行います。その日に仕入れて加工するオペレーションを組むことは想像以上に大変で、「まず水揚げがあるのか」「競り落とすことができるのか」ということに日々頭を悩ませながら製造部の方と綿密にコミュニケーションをとりながら行っていました。また20人ちょっとの小さな会社なので、人手が足りない時は加工にも入りました。

また、Youtubeなどでの情報発信や採用活動の主担当をしていました。

―桑名で高校までお育ちになり、大学時代は札幌、そして今は石巻。

住み慣れましたか?初めての土地、石巻の印象は?

2年目の途中までは自宅と職場の往復しかしておらず、土地に根付いている感覚がほとんどなかったのですが、3年目に入ってから仕事以外で地域の方と交流するようになり、石巻人としての感覚が生まれてきました。

また石巻の印象は他の地方と似たような感じでムラ文化はあるものの、震災ボランティアが入ってきたという経緯もあるからか、外に開いている文化もあります。この前はみんなで花見をして楽しみました。

―石巻というと全国有数の水産都市ですね。石巻の魚介自慢をお聞かせください。

水揚げ魚種の変化など感じられますか?

石巻市内のスーパーにならぶクジラ食材

石巻には鮎川捕鯨という会社が近くにあり、漁があると生の鯨が地元スーパーにも流通します。冷凍は以前にも食べたことがあったのですが、生はクオリティが全く違う。臭みがないですし、色も酸化していなくて鮮やかなのです。石巻へお越しの際はぜひ味わっていただきたいです。

また、水揚げ魚種は自分がいる間でも大きく変わっていると感じます。まず、寒流系の魚は右肩下がりで減っていますね。

特にマダラの水揚げ量は激減しており、今は北海道が主漁場になっています。

また暖流系の魚は増えてきていて、特に注目されるのがタチウオですね。最初はあまり値段がつかなかったらしいのですが、西日本では高級魚ということもあり、今ではしっかりと値段がつくようになってきています。ただ、直近2年では水揚げ量が頭打ちになり、またサイズも小ぶりになってきている感覚があるので、増えてきているとしても資源管理は必要だよなと感じる今日この頃です。

料理ですね。今、石巻の水産系に携わっている同世代とシェアハウスに住んでおり、みんなで魚料理をつくることが多いです。個人的には寿司を握ることが楽しいですね。

あとは漁師さんからよく食材をいただくのですが、この時期 (3月) ですとワカメやメカブをよくいただきます。これをしゃぶしゃぶや味噌汁で食べると最高に美味しいです。

この前はわかめの水揚げ調査にも参加しました。

―地元以外に、ご興味のある各地の魚や郷土料理など、行ってみたいところ、食べてみたいものがありましたら

初めてのくさやに盛り上がる

基本的に東日本の魚を食べて育ってきたのですが、以前友人が「アカジンミーバイ」を送ってくれて食べたら美味すぎて昇天。南方系の魚は色味が派手で美味しくないだろ!と食わず嫌いをしていたのですが、現地に行っていろいろ食べてみたいです。

あとは伊豆諸島です。お土産でくさやをいただき、初めて食べたのですが、想像以上に臭い。こんなの食べられるわけないだろ!と思ったのですが、食べてみたら案外美味しい。

日本酒との相性も良く、気がついたらパクパクと食べてしまい、クセになる。聞くところによると生産者が激減しているそうで、なるべく早くにまずは現地に行ってみたいなと思う今日この頃です。

―ところで、今年の1級出題はいかがでした? 印象に残っている出題がありましたら

Q6 宮城県発祥の細巻き "マンボ巻き" は、その取り合わせの

①アナゴときゅうり ②貝ひもときゅうり ③筋子ときゅうり ④はも皮ときゅうり

自分が勉強していた石巻問題が出て嬉しくなりました。さっそく受検後に、市内にある「すし寳来」さんを訪れ、大将にマンボ巻きを握ってもらいました。おいしかったです。

Q16 北の海の幸と九州の里山の恵みが京都で出合った味です。干ダラとえび芋を炊き合わせた京都の名物料理を選びなさい。

①いもぼう ②おひら ③たらおさ ④棒鱈煮

自分が大変お世話になっている水産関係の方と一緒に食べたいもぼう。その時はいもぼうの事を知らず少し恥ずかしい思いをしたのですが、そのおかげでこの問題を解くことができました。

Q31 幻の魚「

イラスト : 鈴木勝久 / 提供 : ㈱千葉印刷

①ババガレイ ②ホシガレイ ③マツカワガレイ ④メイタガレイ

自分が大学生時代、太平洋に面しているむかわ漁協で働いていた時、マツカワガレイをたくさん扱っていたこともあり正解。懐かしい気持ちになりました。

Q37 和歌山で「ひがれ」、尾道で「でべら」という干物の名として産地ではおなじみです。

「ふなべた」と呼ぶ新潟では刺身魚として珍重します。ごらんの魚の正体を選びなさい。

提供 : 新潟県

①アカシタビラメ ②タマガンゾウビラメ ③ニザダイ ④ヤナギムシガレイ

タマガンゾウビラメを初めて知りました。

消去法では考えることができたのだけれど、こんな強そうな名前のヒラメがあるんだなぁと印象に残っていることと、新潟に行ったらぜひ食べてみようと思った問題でした。

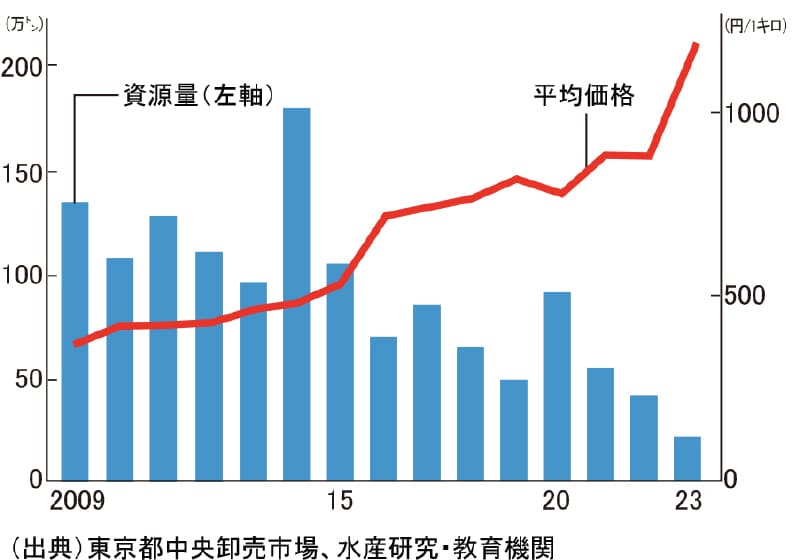

Q55 漁獲減少にともない価格が

卸値がここ10年で2.5倍に

①サケ ②サンマ ③スルメイカ ④ニシン

石巻の市場でもスルメイカの値段がこの数年で爆上がりしていて、この問題で資源量をみて、そりゃ値段上がるわけだ。と納得しましたね。

Q74 "地酒 地肴" の看板大書が目をひく名居酒屋の品書の一部です。産地名や地魚をヒントにこの地を選びなさい。

①青森市 ②仙台市 ③新潟市 ④いわき市

糸もずくの事を知らなかったため、最初、青森か仙台か絞ることができなかったのですが、答え合わせの時によく見ると地名として「深浦」があることを発見。青森でしたね。悔しい (笑)。

Q100 平凡な親からできの良い子どもが生まれたことを、魚になぞらえた慣用句を選びなさい。

①

魚にまつわる慣用表現がこんなにもあるのか…と驚きました。

知らなさすぎてびっくりしてしまい、時間も迫っていたので適当に選んで間違えたのですが、終わってからゆっくり意味を考えてみたら、知らなくても解けたんじゃないだろうか…と悔しくなりました (笑)。

―1級合格をめざし、どんな準備をされました?

とにかく過去問を解き、わからないことをその都度調べるということをひたすら繰り返しました。

1級だけでなく、2級や3級の問題も解いて、解説をしっかりと読むということを行いました。

―今年は受検者の皆さまのご要望に応えて、副読本あらため「24年公式ガイドブック」を印刷書籍で発刊しました。

ととけん対策本として使っていたのはもちろんのこと、旅行本としても利用しております (笑)。

特に車で東北周辺を旅行する際には持っていき、ランチや居酒屋を探すことに重宝しております (笑)。

八戸の名居酒屋「ばんや」を訪ねる

八戸「八食センター」の福真の店長にして

1級ホルダーの福田さんと

―ととけんへのご要望、意見がありましたら。

いつも楽しい時間をありがとうございます!

日本全国にととけんを楽しみにしている人たちがたくさんいますので、今後とも体調に気をつけて問題・解答を作っていただけると嬉しいです!

―最後に、全国の受検者同志の皆さん、とくに水産業に携わる方々へのメッセージがありましたら。

鳥取砂丘にて

地域のまちづくりを勉強するため各地で体験を重ねている。

近年の気候変動や海洋環境の変化、さらには「今年は何が獲れるの?」と魚も気まぐれで、魚種転換の対応は一筋縄ではいきません。

そんな荒波続きの水産業界において、一人では沈む舟も、みんなで漕げばなんとかなる!という未来を信じ、できることをやっていきたいと思います。

これからもどうぞよろしくお願いいたします。

合格者の声 一覧にもどる