合格者の声

4年連続1級全国1位を更新中。

ととけん史上最強の渡邉匠 (たくみ) さん (神戸市) にお話しをうかがいました。

―こちらが把握している渡邉さんの受検歴は "凄まじい" としかいいようのない成績ですね。初受検は2013年 (第4回)、3・2級併願で3級100点満点 (当然全国1位)、2級99点 (同3位) でした。

この時に2級合格者のインタビューをお願いしています (受検者の声 : 2級参照)。

翌年の第5回で1級に挑戦、91点で全国2位、第6回で1級91点、ついに全国1位を達成されています。

3年間のブランクを経て、2019年 (第10回) 1級88点 (同2位)、翌年20年 (第11回) も89点 (同2位)。

そして2021年 (第12回) から今年24年までいずれも95点以上の高得点で1級4年連続全国1位の快進撃です。2013年 (第4回) のインタビュー時は大学3年生。地域環境工学科で農業工学を専攻され、大学院に進学後は魚類心理学を学ぶつもりと話されていましたが、その後のプロフィールからお聞きしてよろしいでしょうか?

生物の教師になり、魚の解剖講義中

4回生のときに1級を初めて受検しました。

インタビューの通り満点を目指していましたが、91点だったのが悔しくて。

翌年からは希望通り、魚類心理学について研究するために大学院に進学することになったのですが、その研究室が京都府の舞鶴市にありました。

当時は関西会場が大阪だけだったので、第6回は立地的に厳しいと思っていたところ、なんと舞鶴市がととけんの会場になるとのことで。

これは、リベンジしてくれって言われているような気がしましたね (笑)。結果、順位としては1位ではありましたが、点数は91点のままで、満点までまだ9点もあるな、という思いでした。

大学院は結果的に博士課程までは行かずに、就職することにしました。大学院生をやりながら京都市の私立高校で生物を教えていて、やりがいを感じていたのもあって教職の道に進みました。

ととけんについては、第7回は修士論文の作成で多忙だったため受検できず、第8回と第9回はととけんの日が、当時勤めていた学校の行事と被ってしまい、受検できずでした。休日がほとんどない生活のなかで勉強する余裕もなかったので、仮に受検しても結果は出せてなかった気もしています。

それが第10回以降はたまたま受検日が休日と重なって、受検が出来るようになりました。

勉強不足もあって第10回と第11回は1位どころか90点を割ってしまいましたが。

第12回でととけんがファイナルを迎えるということで、チャンスはこれで最後になってしまう。

それなりに勉強の量を増やした第12回では、満点でこそなかったものの、自分の中でも過去最高の95点で全国1位を取ることが出来ました。

翌年から別の学校に移ることになって、少し余裕ができたところに、ととけんがオンライン検定として復活することになったので、あの時の思いを引き続き突き詰めていくことに決めました。

―学生時代に取り組んだ研究の内容を詳しくお教えください。

研究室から徒歩30秒の海で撮った虹。

すぐ前の海で、カサゴやアジなどが良く釣れた

研究していたのは魚類の環境エンリッチメントというものについてです。

魚を飼育する際に、ただ海水を張っただけの水槽で飼育したものと、飼育環境に砂や岩などの障害物をおいて、自然環境に近い状態で飼育した時ものを比較して、学習能力にどういう違いが生じるかを研究していました。

栽培漁業において、放流した種苗 (稚魚) が自然環境にいる捕食者に反応を示さず、大半が捕食されてしまうという事実があり、これを改善することを視野に入れていました。とはいうものの、とりあえずたくさんの水槽でたくさんのマダイとヒラメの稚魚を飼育して、行動をビデオに録画して繰り返し見て、どちらかというと趣味的な研究でもありました。

研究の合間はよく釣りをしていました。研究室の目の前が舞鶴湾で、研究室から30秒で釣り場でした。

しかも基本的に関係者以外入れませんから、全然釣り荒れてなくて。カサゴやメバルは30㌢近いのが釣れますし、潮通しもよい場所なので、マアジやサワラなどの回遊魚もよく釣れました。昼ご飯に刺身でも食べたいなあ、って思ったら、昼休みにさくっとアジを釣って刺身にする、みたいな生活をしていました。

解剖に使用した魚 (上) と、解剖指導の様子 (下)

直接魚介とは関わらない仕事ではありますが、中学生や高校生、また入学を希望する小学生を対象に魚の解剖授業を毎年やっています。

解剖の授業というと、だいたいアジだったりフナだったり、全員同じ魚を解剖することがほとんどですが、舞鶴にいたころにお世話になっていた魚屋さんにお願いして、いろんな種類の魚を送ってもらっていただき、解剖の授業をしています。

もちろんよくある魚もいますが、キアンコウのような変わった形の魚や、カガミダイ、ハナビラウオ、ヒレジロマンザイウオのような、スーパーなどでなかなか目にすることのない魚も解剖します。

カワハギとウマヅラハギとウスバハギのような、カワハギのなかま3種を比べてみよう、みたいなマニアックなことをしたこともあります。

どんな魚種が来るかは解剖の直前までわかりませんので、こちらもハラハラします。

生物部の顧問もしているので、部員のみんなで釣りにいって、釣ってきた魚を活きたまま持って帰って飼育して文化祭で展示したり、珍しい魚が売っていれば、それで骨格標本を作ってみたりなど。こうやって考えると、なんだかんだで魚に関わってますね。

―仕事以外のふだんの「お魚ライフ」は?

近所の釣り公園で釣った

ヒガンフグ、コモンフグ、ショウサイフグ

身欠いたあとのフグ

狙うのはマサバやタチウオ、アナゴなどが多いですが、一度大きなヒガンフグが入れ食いになったことがあって。そのときはお金を払って調理してもらったんですが、これを自分で料理出来たらと思い、ふぐの免許を取ろうと決めました。

ふぐ処理師の免許の取得要件が変わり、講習だけで取得できる自治体が無くなった代わりに、実務経験がなくても受検できるようになったのもありまして、受検してみたら無事合格しました。

いまでは近くの海でヒガンフグやコモンフグ、ショウサイフグなどを狙って釣っています。

それ以外だと、旅行先ではかならず地元のスーパーや魚屋、道の駅に寄ってどんな魚があるかチェックしたり、普段の買い物でも魚売り場を必ず観察して、いまここでこんな魚が獲れているんだな、などは見ています。

―3年のブランク期間を経て再び1級受検を毎年続けていらっしゃるのは?

11年前のインタビューの通り、満点を目指しているからですね。

去年は結構惜しいところまでいったのですが、今年は点数が少し下がってしまいました。

満点をとるまでは受け続けようと思います。

―2021年 (第12回) を最後に会場受検から在宅オンライン受検に変わりましたが、いかがですか?

第12回でファイナルを迎えた時は残念な気持ちもありましたが、オンラインという形でも継続していただけていることは感謝しています。引き続きよろしくお願いいたします。

ただ、一度佐伯会場にも行ってみたいですね。

―今年は受検者の皆さまのご要望に応えて、副読本あらため「24年公式ガイドブック」を印刷書籍で発刊しました。ご感想がありましたら。

23年以前の副読本はスマホでダウンロードして、通勤の電車内でよく読んでいましたが、あまり長時間スマホの画面を見ると目が疲れてしまいますね。その点、冊子は読みやすかったです。

―この数年のうちで、印象に残っている出題はございますか。

今年 (24年) の問題から…

Q40 福岡県朝倉市の

昔から高級珍味として扱われ江戸時代には将軍へと献上されていた貴重品で、酢の物や吸い物、伝統料理"蒸し雑煮" などで食されています。この淡水海苔の正体を選びなさい。

①アラメ ②ウップルイノリ ③スイゼンジノリ ④ハバノリ

淡水ノリとして知られるスイゼンジノリ、高校生物の教科書であつかっているんです。

原核生物であるシアノバクテリアの例として、授業でも話をした内容でした。

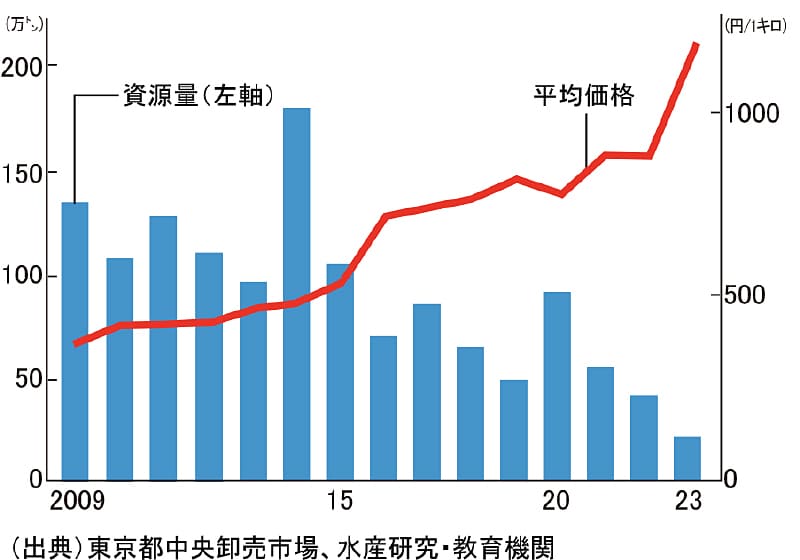

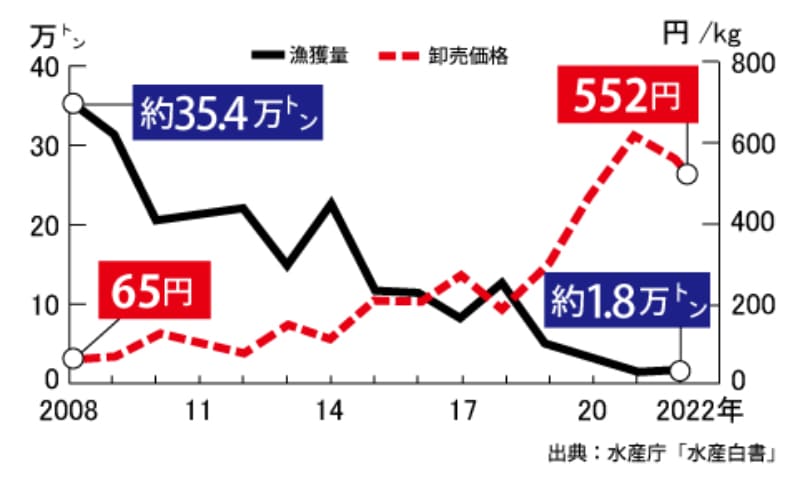

Q55 漁獲減少にともない価格が

卸値がここ10年で2.5倍に

①サケ ②サンマ ③スルメイカ ④ニシン

Q62 このグラフが表している魚介を選びなさい。

①サバ類 ②サンマ ③スルメイカ ④マイワシ

サンマもスルメイカもこんなに減っているんだなあ、と。

ととけんを最初に受けた2013年にも、水産資源の枯渇は指摘されていましたが、当時のサンマは安定した資源のイメージだったので、この10年あまりの目まぐるしい変化について考えさせられる問題でした。

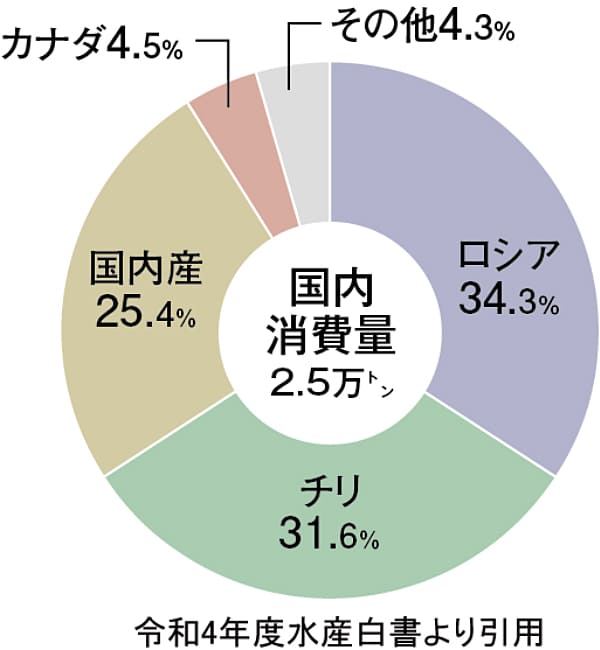

Q65 ごらんのように、国内消費量の4分の3が輸入品の外国産となっています。

最大のロシア産は輸入価格が圧倒的に安く、その多くは回転寿司に流通するこの水産物を選びなさい。

①ウニ ②エビ ③カニ ④サーモン

水産のプロなら常識的な問題なのでしょうが、アマチュア目線だとチリと言えば銀鮭、ロシアでもサケは取れるだろうから④のサーモン、ってなりそうですね。

ふだんから複数のスーパーで魚売り場をしっかり見ていたら、チリ産のウニって結構あるしな、って気づけたかもです。選択肢がしっかり吟味されている印象を持ちました。

―秘中の秘かもしれませんが、1級で毎年1位という成績を達成する秘訣は?

毎年、どんな準備をされているのでしょう?

水産業がおかれている状況は毎年変わりますので、とにかく最新のデータを見ることと、知識を常にアップデートすることは意識しています。ネットは便利ではありますが、書かれている情報が主観に基づくものであったりして、正しいとは限らないので、可能な限り一次情報にあたるか、複数の情報を比較するようにしています。google scholarなどで論文を読むことも多いです。

あとは、仕事がら試験問題をつくったりすることも多いので、出題パターンなどは独自に研究していますね。マニアックな知識を出題しているようで、実はかなり基本的な知識を問うたりなど、ととけんの問題のパターンが仕事に役立ったりもしています。

―渡邉さんにとってととけんは、どんな存在ですか?

間違った知識や古い知識のまま、知ったかぶりをするのが一番恥ずべきことだと思っています。

知らなかった知識も毎年たくさん出てきますし、勉強しながら自分自身の思い込みに気づけることもあるので、現状に満足してんじゃないよ、って常に叱ってくれているような存在ですかね。

最近はTAC制度や漁獲量の推移などの、水産に関する持続可能性などに切り込む問題も多くて、知識をアップデートするいいきっかけになっています。ととけんの副読本はいつもアップデートされた情報が記載されており、毎年楽しく読んでいます。

―お住まいの地元で皆さんに知ってほしい、ぜひ紹介したい魚介や料理、さかな処などありましたら。

明石でさかな処といえば、やはり「魚の棚」商店街ですかね。いい魚屋さんがたくさんありますが、いつもお世話になっているのは明石市の中心から少し離れた、大蔵谷にある「むらかみ」という魚屋さんです。住宅街のど真ん中にありますが、昼網の魚のあつかい方がめちゃくちゃ丁寧で、味が全然違うんです。いつも買わせていただいていますし、ふぐ処理師免許取得の際に大変お世話になりました。他には、大阪と神戸にある「八百鮮」というスーパーですが、鮮魚の品揃えが個性的なので、魚好きにはどストライクかと思います。

大学院生の時に住んでいた舞鶴市では、「さかなや水嶋」さんや「丸富士食品」さんにお世話になっていました。舞鶴漁港で競り落とされた、獲れたての魚が買えますし、珍しい魚を置いていることもしばしば。

解剖実習でもお世話になっています。近くに日本三景の天橋立があるので見過ごされがちですが、宮津市~舞鶴市の間には魚が美味しいお店が数えきれないぐらいあります。

―地元以外に、ご興味のある各地の魚や郷土食・ご当地食など、行ってみたいところ、食べてみたいものがありましたら。

学生の頃や、就職した後の長期休暇などで結構いろいろなところに行きましたが、東北地方や北海道はまだまだ手薄なので、行ってみたいですね。「貝焼き」「ギンナンソウ」なんかはととけんでもよく目にしますが、実物をまだ知らないので味わってみたいですね。

―ととけんへのご要望、意見がありましたら、お聞かせください。

オンライン形式でも構いませんので、ぜひとも継続してほしいです。

「魚離れ」というのは昔から言われていますが、実際は潜在的な魚好きが相当数いると思いますので、水産関係者だけでなく、そういった層にまでどんどん認知を広げていってほしいと思います。

あとは、1級のさらに上があっても面白いかもしれませんね。

―最後に、全国の受検者同志の皆さん~とくに1級に合格するまで挑戦されている多くの方に~に、

また、これからととけん挑戦を思い立たれている方々へのメッセージがありましたら。

学校の勉強をしっかりとすることで、世の中に対する解像度が上がっていくのと同じように、ととけんの勉強をすることで魚介類・水産に対する解像度は上がっていきます。

旅行先で「あ、これととけんで見たやつだ!」となることもありますし、スーパーなどへ買い物に行ったときに、「ああ、この産地でマイワシが獲れ始めたのね」と季節の移り変わりを感じたりもします。

また、流通している魚種が減少したり、産地が突然海外のものに変わったり、やたらと高くなったりしていると、「この魚も獲れなくなってきたのか」などといった気づきにつながります。

最近は特に生物多様性の劣化を肌で感じる機会が増えてきました。そういったところに気づいて、問題提起できる人が増えてほしいですね。

合格者の声 一覧にもどる